こんにちは、フェリシモ基金事務局のmotoです。

「日本伝統生活文化基金」は、東洋美術研究家アレックス・カーさんと社長とのお出会いから始まった、日本の文化を継承するための活動です。アレックスさんは、1960年代に来日されて以降、日本の文化芸術や美しい風景に魅了され、古民家の再生や講演・執筆活動を手がけておられます。1970年代には、徳島県の祖谷(いや)という地域で茅葺きの古民家「篪庵(ちいおり)」と出会い、そこから日本の伝統と美を守り伝える活動をスタートされました。

アレックスさんは、ご自身の活動を通して、古いものを維持し継承していくためには、コスト・継承問題・手間などといった課題を感じておられました。「日本伝統生活文化基金」では、それらの課題解決の一助として、基金で活動を支援すること、そして、古き良き日本の伝統工芸や文化を現代の生活に融合させているアレックスさん独自の感性をお客さまに共有することで日本のすばらしい文化を守り伝えたいと考え、「日本の美しいもの」コレクションも同時に展開してきました。

基金の設立の背景について、当時の担当社員の藤原眞二さんにお話を聞きました。

*「日本伝統生活文化基金」は2022年を持ってその役割を終了しました。

話し手:藤原眞二さん(元フェリシモ社員)

聞き手:フェリシモ基金事務局

伝統文化を未来へ残すために

「日本伝統生活文化基金」は、アレックス・カーさんとの出会いがきっかけとなり2009年頃に始まった基金です。アレックスさんは当時から、日本の文化を継承するためにさまざまな取り組みを展開されており、そのひとつが京都「庵(いおり)」という京都の古民家を現代風に再生するプロジェクトでした。「庵」に伺うと、日本人ながら知らなかったことがたくさんあって、新発見の連続で、アレックスさんの活動や暮らしに私たちフェリシモも魅力を感じ、日本の文化を継承するための活動をご一緒できないかということになりました。そこで、日本全国で継承が困難になっている伝統文化そのものを再生し存続するための基金活動と、アレックスさん監修の商品企画を同時にスタートしました。アレックスさんの日本の古き良き文化を取り入れた生活スタイルを、商品を通してお客さまにお伝えできればと思ったのです。

「見立ての心」で暮らしを豊かに

アレックスさんならではの“視点”をカタチにしてお客さまにお届けしたいという発想から、アレックスさんが見立てた伝統工芸品などを「日本の美しいもの」コレクションとして商品を展開することになりました。矢崎社長、当時の基金やクラブ化事業の責任者、クリエイティブ担当とともにアレックスさんのご自宅に伺うと、骨董品の伊万里焼のそば猪口でお茶が出てきて、普段はそのお猪口でワインと呑んでおられたり、庭に咲いていた野花を生けていらっしゃったり、行燈をリメイクして間接照明として再利用されていたり…… 私たち日本人の暮らしよりも日本的な生活様式や発想、おもしなしの心があって、とても素敵でした。そうしたアレックスさんがつくり出す空気感や見立ての心を商品としてお届けできれば、お客さまの暮らしがより豊かなものになるのではないかと考えたのです。当時は骨董品や民芸品が注目されつつあった頃ということもあり、お客さまから高い反響をいただけました。

なお、基金の第1回目は、アレックスさんが所有しておられた徳島県にある「篪庵(ちいおり)」という古民家の茅葺屋根の葺き替え工事へ拠出しました。茅葺は15年〜20年に一度は葺き替えが必要なのですが、「篪庵」は長年手入れができていなかったことから、早急に葺き替えを進める必要がありました。

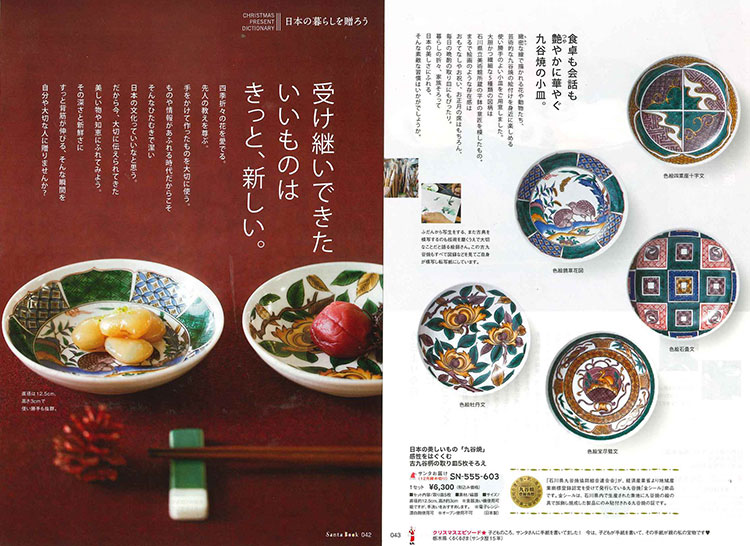

旅に出たくなるような情報とともに

コレクションとして最初は、お客さまの暮らしに取り入れやすいものがいいと考え、「アレックス・カーさんと学ぶ 日本の美しいもの やきもの12選・まめ皿の会」という12回コレクションをクリエイティブ担当とともに企画しました。日本全国のやきものの産地から、アレックスさんがまめ皿をセレクトして、その産地の文化や窯元の歴史、まめ皿の使い方やレシピなど日常での使い方まで掲載したテキストブックとともにお届けしました。テキストブックはそのやきものの背景にある「自然と人と時間の物語」をアレックスさんの視点でたどり、読まれた方が旅に出たくなるようなものを目指しました。その後も、暮らしに取り入れやすいものをという観点から、まめ皿のほかに伝統的な柄と現代風のデザインをミックスしたそば猪口のコレクションや、漁業用の浮玉の技術を活かしてつくられた津軽びいどろのガラス製品なども企画しました。

アレックスさんは、本来の姿にとらわれず別のものとして活かす「見立て」という茶の湯の精神で、日本の古いものに対するあこがれや尊敬は持ちつつも、骨董品と呼ばれるものであってもふだん使いされていました。受け継がれてきた工芸品の現代の生活にあう使い方が広まれば、日本の伝統文化を未来へ残すことができるのではないかという思いでアレックスさんとともにさまざまな企画を手がけてきました。

目指したのは、地域と産業の活性化

お客さまへ、アンケートを通して感想を伺うと、「このシリーズがきっかけとなり陶器や磁器の世界に興味を持つようなった」というお声が徐々に増え、やきものへの関心が少しずつ高まっていることが手にとるように実感できました。私たちがアレックスさんとともに目指していたのは、その産地に足を運んでいだたき、その土地を好きになってもらうことでした。九谷焼きや山中漆器に興味を持つことで「金沢に旅行してみよう」という動機になり、学びを深めつつ現地の旅館に宿泊したり、お土産を買っていただいたりすることで地域の活性化につながっていくと考えたのです。活性化につなげていきたいという思いをより具体的にかたちにするために、山中温泉の女将さんにアイデアをお聞きして「日本の美しいもの 京ちりめん 加賀の女将さんと作った ちっちゃ可愛いまめポーチの会」などの商品を企画したこともあります。

日常的に使えて愛着を持てるものづくり

“伝統文化”とは、大きな視点でみれば、歌舞伎や能、花道や茶道などといった日本の伝統芸能や各地で生まれた工芸品を指す言葉ではありますが、私たちが「日本伝統生活文化基金」を企画した際は、もっと”民芸“に近い感覚で、生活の身近にあるものづくりを意識していました。私たちが商品企画やご提案をさせていただく際には、お客さまの日常生活に取り入れやすく、愛着をもって使っていただけるのかというところが大事なポイントなんですよね。雑誌やギャラリーで見る作家さんがつくったやきものなどは、とても素敵であこがれる一方で、価格が高くて購入するのをためらわれたり、高級であるがゆえにふだん使いするにはハードルが高かったりといった側面があります。ですから、お買い上げの上、使っていただけるものを提案したいと常に思っていました。たとえ量産品であっても、ただお茶碗をお茶碗として売るのではなく、見立てることでデザートボールやおかずをいれる小鉢にもなるわけです。用途の広がりや新たな価値を提案することこそがフェリシモらしさなのだと思います。

日本的な風習と客観的な視点双方があってこそ

その後は古い民家の修復や、山中漆器の職人を育成するためのプロジェクトなどに拠出されています。このプロジェクトを通して思ったことは、古いものを維持していくためには、日本独自の習慣や風習があってこそ、だということです。そのひとつに、日本の“思いやりのコミュニティ”が挙げられると思います。例えば、茅葺屋根の葺き替え作業であれば、昔は村単位で行われていたといいます。近隣の人たちが、「来年はどこそこの家の葺き替えが必要だな」と状況を把握していて、自然と人が集まって作業をする。そういう地域のコミュニティがなければ、茅葺き屋根という美しい文化も存続していなかったわけですよね。一方で、アレックスさんは古いものを残すためには現在の生活様式にあったかたちにリノベーションし、生活感のない「資料館」ではなくて生きる「住居」として改修すべきだと考えておられて、その精神は一貫していました。彼とお仕事をするなかで、存続のためには、外からの視点をもって新たなかたちに変えていくことも必要だということも実感しました。日本の伝統文化は、私たちの暮らしの見えないところで静かに育まれています。そして、その文化の根底には美しい感性があり、暮らしを心地よくしているものだということを、「日本伝統生活文化基金」を通してひとりでも多くの方に感じていただけたのならうれしいです。

コメント