講演録

第1部

弱さから、世界を良くする仕事がしたい

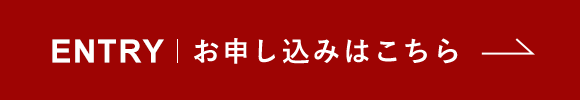

澤田智洋さん:

土曜日にも関わらずみなさま本当にありがとうございます。今日はよろしくお願いします。せっかく時間をいただいているので、みなさまの人生やキャリアにとって、光やヒントになるような話ができればいいなと思っています。

ご紹介いただいたとおり、私は「マイノリティデザイン」というコンセプトを持って働いています。それが自分の中にかなりいいインパクトを残し続けているので、その情報や経験をシェアしたいと思っています。実は(2021年)3月3日にライツ社から『マイノリティデザイン』という本を出版しました。おかげさまで重版4刷まで来ています。神戸学校に登壇されているような方々からも推薦コメントをいただいています。本当にありがとうございます。

もともと私は広告会社に勤めていて、今も実は所属していますが、20代のころはコピーライターとして働いていました。具体的に言うと、例えば『ダークナイト・ライジング』というバットマンの映画のキャッチコピー、「伝説が、壮絶に、終わる。」などもそうですが、コピーを書いたりといった仕事をしていました。コピーやコピーライターがどのような役割を果たしているかと申しますと、企業が商品とかサービスを訴求するときの、もっと知ってもらいたい、もっと好きになってもらいたい、といった目標をかなえるために、コピーライターは商品やサービス、あるいは企業自体に言葉を添える仕事をしています。今はほとんどしていませんが、映画のような商材にコピーをつけることもあれば、企業理念などを一緒に考えるということもしていました。

例えばアミューズメントメディア総合学院という、アニメーターや声優などのクリエイターを育成する学校のキャッチコピーを作りました。「あなたが生まれなければこの世に生まれなかったものがある。」というコピーで、12年くらい前に書いたものです。当時は今と比べ、声優やアニメーターなどのクリエイターを目指すことは親に反対されがちな時代でした。こういう専門学校に行くよりちゃんと大学に行きなさい、みたいなことを言われながらも、その反対を押し切って自分の意志でこういった専門学校に入ることが多いと聞きました。生徒さんの背中を押せないかなと思ったのでこういうコピーを書きました。

高知県のクリエイティブディレクションを2013年からやっています。これは「家」という字を使った「高知家(こうちけ)」というキャッチコピーです。このとき、高知の移住促進を図ってほしいというお題が与えられました。都市部以外はどこの県も人口の流出が激しく、歯止めがかからなくて、人口がどんどん減っていって、高齢化が進んでいるという課題があります。高知県は、何とか流出を防いで流入を増やしたいという思いを持っていたので、アットホームな県民性ということを訴求するためにこういうコピーを書きました。このコピーを発表してからは、発表前と比べて年間の移住者数が大体毎年2.5~3倍増えているそうです。そんな感じで、いろんな言葉を企業活動や自治体に寄せたりとか、あとわかりやすくいうとCMを作ったりしていました。

このようにコピーライターとして働いてきましたが、少し悶々とした気持ちがずっとあって、僕がやっている仕事は強いものをより強くする仕事だなと思いました。つまり広告会社に「この広告作ってください」と発注できるような企業はもともと資本力が結構あって、社会の中ではどちらかというと勝者ともいえるような立場なんです。広告会社の仕事は、例えば資本主義というゲームで元から勝っている勝者に対して、より一層勝利を提供するみたいなことなのではないかと一時期すごく悩みました。ピケティがかつて指摘したように、資本主義自体が年々格差を助長しているからです。だから僕も、資本主義による格差を助長する一員になってしまっているのではないかと、ずっとなんとなく気にしながら仕事をしていました。

入社10年目くらいに息子が生まれましたが、彼は先天的に視覚障害を持っていました。視覚障害といっても、ほとんどの視覚障害者は実はロービジョンと分類されます。昔は弱視と言われていましたが、弱視は全盲とは違いますよね。多少見えるですとか、多少色味は変換されるけれども視覚情報はゼロではないみたいなのがロービジョンです。うちの息子は全盲です。視覚障害者の中でも深刻度が高いというか、マイノリティ性が高い状態で生まれてきました。なおかつ彼は軽度の知的障害もあり、自閉傾向もあるといったような感じで、3つくらい障害が重なり合っているようなタイプの子です。彼が生まれたとき、僕は一度結構空っぽになってしまったんです。「まさか自分の子どもに障害があるなんて」と、まったく予想していませんでしたので、それに対する空虚感のようなものがありました。一応出生前診断もしていたのですが、問題がないと言われていました。ただ出生前診断は、ダウン症や18トリソミーなどの限られた染色体異常しか検知ができません。目が見えるか見えないかはその検査には引っかからないのです。今考えると、まあそういうこともあるかという感じですが、でもなんとなく親としては「出生前診断で大丈夫だったから、たぶん健常者が生まれるだろうな」というふうに決めつけていたので、まさかという思いでした。結構衝撃を受けて、何だか無気力に陥ったと思いました。だけど立ち止まっても仕方がないから、ちょっとリサーチをかけようと思い、障害のある人たちに会いに行って、息子の子育てのヒントを探ろうと思いました。大体1か月半から2か月くらいかけて、200人の障害当事者や、障害のある方が家族にいるという方、あるいは障害者を雇用している経営者の方とか、いろいろな方にとにかく会いまくりました。「どんな障害なんですか」というベーシックな質問から、「夢は何ですか」とかのビジョンとか未来の話も聞いたりしました。あるいは「僕の息子は目が見えないんですが、どうやって育てたらいいですかね」みたいな、僕に寄せた抽象的な質問もしていました。

このフィールドワークが結構僕の人生を変えたと感じます。もともとはわらにもすがる思いで会いに行った200人でしたが、僕にとってすごく前向きになるようなグッドニュースを2つ教えてくれました。1つ目は、本などにも書いていますが、(タバコなどに火をつける)ライターや(洋服の)カーディガンは、諸説あるのですけれども障害のある方を起点に生まれたという話です。これにはかなり衝撃を受けました。自分もライターを使ったりカーディガンを着たりするのに、それが障害のある方を起点に発明されたとはまったく知りませんでした。「なるほど。障害のある方は、ある種の障害を有してはいるけれども、だからこそもしかしたら新しい発明を生み出す強いきっかけなんじゃないかな」と考えると、障害のある人の見方がどんどん変わるなと思いながらこの話を受け止めました。2つ目は、医学モデルと社会モデルという考え方を知ったことです。例えば目が見えない人が外を歩くときに、点字ブロックが敷かれていない道に出てしまうから、視覚障害者は迷ってしまうんです。そのとき、「目が見えないあなたに問題がある」というのが医学モデルの考え方で、「そこに点字ブロックを敷いていない社会側に問題があるのだ」というのが社会モデルの考え方です。ある意味では自責思考と他責思考ともいえます。僕は社会モデルの考え方はすごくいいなと思っています。自分や自分の息子に障害があったりすると、自分が悪いとか、自分の息子に責任があるとか、あるいは息子を産んでしまった僕たち親に責任があるというふうにどうしても思いがちです。でも目が悪くて今の社会が生きづらいのであるならば、今の社会自体に不備や欠陥、あるいは課題があって、社会側をチューニングしていこうという考え方が社会モデルです。すごくやさしい考えだなと思いました。200人に会いに行くなかで、「なるほど。障害のある方は発明のきっかけになるんだな」ということや、「障害のある方のある種の弱さみたいなものがあるからこそ、道の舗装やエレベーターの設置など、社会がどんどん改善されていくんだな」とわかってきました。どうやら弱さは社会の伸びしろではないかというふうにそのときに思いました。今までそんなことはまったく思っていなかったのですが、「ある種の弱さを有しているからこそ、そこから何かスタートすると社会全体がよくなるのではないか。弱さというのは可能性の塊なのではないか」と、どんどん思い始めるようになりました。もともと広告の仕事は強いものをより強くする仕事でしたが、それに対しても本当に悶々とした気持ちを感じていたということもありましたので、「ちょうどいいや、自分のキャリア第2章に入ろう。キャリアに句読点を打とう」と思いました。

「20代のころは約10年間コピーライターとして働きました……」だけどそこで一旦キャリアの一文を閉じる、丸。そして次のキャリアを表すふたつめの文章は、「そして澤田は弱さから世界をよくする仕事を始めたのであった」みたいな出だしから書き始めたということです。これを一言で言えないかなと自分の中で考えて、「マイノリティデザイン」という言葉にたどり着きました。ちなみに、この言葉は本を出すまでほとんど表に出していませんでした。自分が仕事をする上で、「これはどういう『マイノリティデザイン』だろう」と自分に問いかけるためのひとつのきっかけとして持っていた言葉です。本を出させていただいたライツ社代表の大塚さんという方から、この考えをもっとオープンにしたら、(ほかの人も)もしかしたら働きやすくなるかもなとか、自分も同じようなことを考えていたけど、似たようなことを考えている人がいたんだ思ってと安心する人がいるかもしれないと背中を押してもらい思い切って表に出してみたのが出版につながりました。

「義足」のマイノリティデザイン

澤田さん:

ここからは「マイノリティデザイン」の具体的なプロジェクトの話をします。ひとつ代表的なところでいいますと、「『義足』のマイノリティデザイン」です。義足女性をファッションモデルに見立てて、ファッションショーをしいます。6年前から、ファッションショーの企画、演出、プロデュース、あるいは広告、宣伝を担当しています。きっかけは、200人に会いに行ったうちの何人かが義足女性当事者で、さらに義肢を作る義肢装具士の方や、義足が好きでその写真を撮っているカメラマンの方など、義足関係者の方たちとも仲良くなりました。「ちょっと前までは義足は隠すものだった。けれども最近はデザイン性も上がってきているので、当事者の中でもむしろファッションの一部として、あるいは自分の体の一部として見せたいという思いを持つ人はどんどん増えている」と当事者と関係者の方がおっしゃるのを聞いて、すごくおもしろいことだと感じました。それでしたらファッションショーにしまおうということで、ショーを作っています。

2020年8月25日はもともと東京パラリンピックが開催されるはずでしたが、その日に、高輪ゲートウェイ駅という新しい山手線の駅の近くの会場でパーティーイベントを開催しました。義足の女性の存在感と義足というアイテムの魅力で、ファッションショーは成立してしまうんです。舞台演出や照明、あるいは服は本当にミニマルでいいと思っていますので、そこはほぼ足し算をしていません。どうすれば彼女たちの存在感や、義足の輪郭が際立つのかという点に重きを置いています。義足はいわゆる福祉機器ですが、ある意味ではファッションアイテムとして再定義しています。福祉機器のまま、義足女性のままだとある種弱い存在なのですが、まったく新しいファッションアイテムやファッションモデルであるとして価値転換することで。義足の見え方も変わりますし、なおかつショー自体が彼女たちの人生のターニングポイントにもなるという影響もあります。

モデルの多くは、人生の途中で病気やケガで足を切断せざるをえなかった方や、人によっては、例えば自殺を考えたり、長年引きこもってしまったりしていた方もいます。さまざまな困難や暗闇の時期を抜け、ステージに立って義足を見せたいというところまで持っていくのは、人間のたくましさというか、強さであり美しさだなと思います。存在感や価値観、大義みたいなものをファッションショーに落としこんでいます。すごく不思議なのが、ショーのエンディングで出演した女性たちがただ手を振っているだけなのにもかかわらず、会場にいる人がめちゃくちゃ号泣しているんです。それはこのショーに、彼女たちが乗り越えてきたバックストーリーとかがすごくにじみ出るからなのです。別にこれは泣きの演出でも何でもなくて、手を振って立ち止まるという、ほとんどアイデアとも言えないような演出なのですが、これはやはり彼女たちのいろいろな経験などがちょっとした価値転換で光に変わるからだと思っています。

義足女性のファッションショーを約6年やってきたなかで、企業の方から「紹介してください」「モデルとして起用したいです」あるいは「社内向けに講演会をしてください」といった依頼が最近すごく多いです。最近の一番わかりやすい事例はカジュアル衣料ブランドGU(ジーユー)のポスターです。2021年3月ころから「ファッションは自由だ。」というキャンペーンを始めました。(キャンペーンポスターの)一番左下に、海音(あまね)さんというまだ10代の義足女性が起用されています。健常者の女性で、スタイルがよくて顔がよいという人だけ集めていても、企業としては画一的、ある種モノカルチャー的で、ダイバーシティが非常に低いので、今の時代性やESGの観点を加味すると、モデルを起用するときにはダイバーシティ性を持たせて、例えばこういう義足女性の方がいたほうが企業にとってよいという傾向があります。これは社会貢献的な観点というよりは、ビジネス×ソーシャルアクションの必須要件みたいになってきています。6年くらい地道にやってきましたが、今では企業マーケティングと結びつき、義足や義足女性を企業の価値向上につなげようという動きが出ています。僕はそれも含めて「マイノリティデザイン」だと思っています。

普通は、ファッションショーをゼロから企画しようというときに義足に着目はしないですよね。通常のファッションショーの作り方は、アパレルメーカーや有名なデザイナー、スタイリストや有名なパタンナーをまずキャスティングして、その人を中心に世界観を構築していくというやり方です。そこに「マイノリティデザイン」という観点を入れると、今までファッションショーやファッションにあまり活用されてこなかった、あるいはスポットライトが当たってこなかったような存在に着目することができます。今のままでは「弱さ」と思われているものをどう価値転換するか、あの手この手でやってみて、結果として義足女性のファッションショーを開催しました。

「視覚障害者が信号を渡れない」のマイノリティデザイン

目が見えない友人たちから聞いた情報ですが、目が見えない人はいまだに勇気と度胸と勘で信号を渡っているそうです。『通りゃんせ』のメロディーや鳥の声が青信号のときに鳴るのを音響ガイダンスといいますが、設置率は全国で大体10%くらいと聞いています。なおかつ自治体によってルールが違うんです。つまり音が違うので、今鳴っている音が果たして青を示しているのかどうかもわからない場合があります。また、大体21時くらいになると、近隣の迷惑だということで信号の音響ガイダンスの音が止まってしまうこともあります。今朝Twitterで、隣の家の庭から聞こえてくるカエルの音がうるさいというのが違法かどうかみたいなものがバズっていました。結局、まったく違法ではないという当たり前の結論に達していました。近所に保育園ができることに反対する人がいるとか、日中でも近所の公園で子どもが遊ぶ声がうるさいだとか、そういうクレームの声がどんどん大きくなってきています。そのしわ寄せが、実は視覚障害者にも及んでいるのです。それによって信号機のピンポンみたいな音も消えてしまうという実情があります。僕はそれを全然知りませんでした。「え、こんなところに弱さがあったんだ」と思いました。

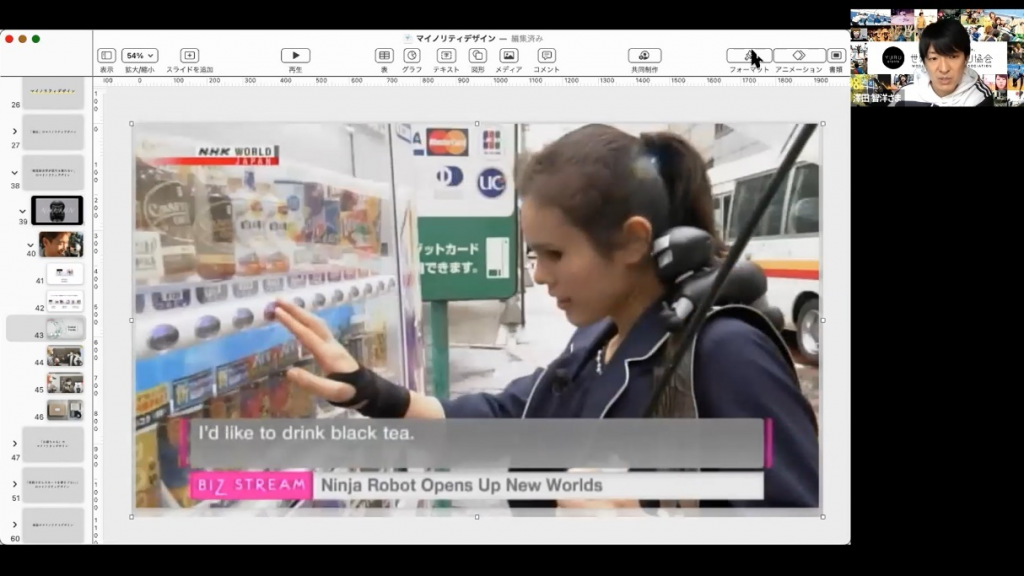

視覚障害者が信号をひとりで渡れないことを、どう「マイノリティデザイン」しようかなと考え、4年くらい前に忍者ロボットの「NIN_NIN」を発表しました。視覚障害者の肩に乗せるロボットで、ご覧の映像は、ゴールボールというパラリンピック競技の日本代表選手の安室早姫(あむろ さき)さんで、彼女は全盲です。肩に「NIN_NIN」を乗せてもらっています。歩道を歩いてきて道路を横断する場面になりロボットに「渡れますか」と聞くと、ロボットが「ちょっと待ってね」「大丈夫です」と伝えてくれるというしくみです。このロボットがいれば、視覚障害者がひとりで外出できます。「NIN_NIN」を通して音声ガイドをしてくれているのは、重度障害者の方です。いろいろな病気や障害、主に筋肉の病気で、自宅にいなくてはいけない方が、自宅や病室からパソコンごしに「NIN_NIN」に憑依しています。この映像でガイドをしている*マサ*もそのひとりです。「今自動販売機があります」「紅茶が飲みたいです」とやりとりしています。普段、知覚障害者はひとりでは自動販売機でお目当ての飲み物も買えません。しかし「NIN_NIN」がいると、このように会話しながらいろいろな目的をかなえることができます。どのようにして作ったのかなどの経緯は省きますが、いずれにせよこれはほかのロボットと成り立ちが全然違うのです。ほかのロボットは、AIで自動化されたコミュニケーションロボットというような意味合いが強いです。例えば、BtoC向けに多いのは、高齢車の孤独をいやすために、話しかけると簡単な応答ができるとか、天気を教えられるとか、踊ったりできるといったコミュニケーションロボットです。しかし「NIN_NIN」は成り立ちが全然違っていて、視覚障害者の目になれないかというところからスタートしています。そうすると、AIに頼るのではなく、人に頼った方がいいよねみたいな発想になっていきます。すべてを自動化し、AIに頼ってしまうと、想定外なバグが起こることがあります。これは命に関わることですので、2021年現在においては、アーティフィシャルインテリジェンス(AI)よりもヒューマンインテリジェンス(人間知能)のほうがリスクは少ないと判断し、人に入ってもらうことにしました。人に入ってもらうときに、可処分時間が多い人に入ってもらうのがよいと考え、なるべく自宅にいて、通信環境や音の聞こえがいい方がふさわしいと思って探していたときに、「あ、そうだ。寝たきりの方とマッチングすればいいんだ」みたいなことで生まれてきました。これをボディシェアリングロボットと呼んでいます。寝たきりの方は視覚障害者に目をシェアして、視覚障害者は寝たきりの人に足をシェアする。いずれかが上に立つというか、介助者みたいに、障害のある方に一方的に力を貸すのではなく、お互いが支え合うようなフラットな関係性を作りたかったので、こういうしくみにしました。

もともとこれは目に障害のある友人のために作ったのですが、最近はいろいろな自治体から問い合わせがきていますので、キット化して、今はあちらこちらに発送しています。コロナ禍でなかなか観光客が直接地方に行けませんので、「NIN_NIN」を使ったオンライン観光推進できないかということで、さまざまな自治体と連携しています。ある意味では、これはさっきのライターとかカーディガンじゃないですけれど、障害のある方を起点に発明したものが、障害や福祉などに関係なく、いろいろな人の手元に届いています。ちなみに今(視聴してくださっている方からZoomの)チャットで「『NIN_NIN』はWIN_WINだったんですね」と話しかけられましたが、そのとおりです。「NIN_NIN」の名前にはNINとNINの間にアンダーバーを使用しています。漢字にすると、「人_人」になります。つまりこのロボットは、人と人との間を下支えするロボットなのです。「NIN」は人で、アンダーバーは、あくまで下支えするみたいなことを表しています。ロボットを開発していると、どうしてもロボットを主役にしたくなっちゃうんですよね。ロボット主役の社会というものを構築したくなってしまうのですが、あくまで人間が主役の社会を巧みに下支えするロボットとしてポジションしたかったので、名前にもその意図を反映させました。

「車椅子だとスカートを穿きづらい」のマイノリティデザイン

このように、実はたくさん取り組みを行っています。例えば、車いすだとスカートをはきづらいという車いすユーザーの女性から意見を聞きました。これもある種の弱さですよね。「なんで?」と聞くと、「スカートがひらひらしていると、はくときに引っかかっちゃう」とか、「センターラインがわからないと、介助者の方がはかせてくれたときにずれちゃって、床ずれが生じてしまう」とか、「車いすを手で操作していると、風が吹いたときに町中でとっさに手で押さえられない」などの意見が出てきました。スカートには、車いすの女性にとってのさまざまな障害があったわけです。これを解けないかなと思い、UNITED ARROWS(ユナイテッドアローズ)というメーカーに直談判しに行きました。「僕の友人たちはこういう弱さを持っていますが、これは実は……」と、今お話ししているようなことを全部説明して、「新しい発明を生み出すチャンスです。社会貢献ではなく、ビジネスチャンスだと思ってやりませんか」と提案したところ、UNITED ARROWSさが「いいですよ」と快諾してくださいました。3年前に一緒に新しいレーベルを立ち上げました。「041」と書いて、「ALL FOR ONE(オーフォアワン)」と読みます。

#動画

毎日着る服で、毎日悩んでいる人がいる。

スカートを履きたいなと思ってもなかなか難しい

“THE レインコート”にみたいで全然選択肢がなかった

よだれかけ・タオルは絶対必須

この子大きいのによだれかけしてる?

「ひとりの悩み」に

普通の服作りとは全く違うアプローチだった

実際に車椅子も借りて自分でも乗って確かめた

新しいファッションレーベル

“UNITED CREATIONS” 014 (with) UNITED ARROWS LTD.

後ろが外せる 2way コート

フルオープンな3 ZIP パンツ

ストレスフリーなライダースジャケット

スタイにもなるエプロンドレス(モックネック)

ひとりを起点に、新しいファッションを作る。

041 FASHION

ご覧いただいた動画の音楽は、KICK THE CAN CREW(キック・ザ・カン・クルー)のみなさまにお願いして作ってもらいました。どのような服が生まれたかといいますと、先ほどのスカートの話では、脊髄損傷の*セキネアヤカ*さんと作ったのですが、この「フレアにもタイトにもなるZIPスカート」が誕生しました。縦にジップが5本付いていて、全部開けるとフレアスカートになり、全部閉じるとタイトスカートになるんです。はくときにひらひらして嫌だという方は、ジップを閉じてコントロールしやすいタイトスカート状態にして、はいたあとでジップを開くと、ふわっとなります。なおかつ5本ジップがあるので、真ん中がセンターラインの代わりになり、誰かにはかせてもらうときにも迷わないし、ずれません。さらに、ジップに重みがあるので、風が吹いても多少はめくれません。あらゆる「ひとり」の、スカートにまつわる弱さに寄り添って、解決していきました。

これが本当に今好評らしいです。これは実は普通にUNITED ARROWSの店頭などで売られているのですが、買う人からすると車いすユーザーと一緒に作ったというストーリーはそんなに関係ないようです。すごく意識が高い人はそれがあるから買うんですが、関係ない人からすると、1着で2つの表情があるスカートはフォーマルなシーンにもカジュアルなシーンにも使えるから、出張などにこれ1枚持っていけばいろんなシーンに使えるのではないかということで、お得だからという理由で買っていかれます。つまり車いすユーザーのスカートの悩みがあったから、スカートに新しい発明が生まれたんです。UNITED ARROWSもこれにはびっくりしていました。従来の服の作り方と全然違うそうです。従来はトレンドを追いかけるもので、来年のトレンドカラーはこれで、トレンドのコートはこういうシルエットだから、なるべく著名なデザイナーをアサインして、他社よりも一日も早く発表して、付加価値を高めて、と服を作っていくらしいです。ご存じのとおり、ファッション業界は非常に大量の服を毎年廃棄していて、確か毎年何億着って捨てているんです。作る過程で大量に水も使われているので、かなり地球環境にとっては罪深い産業として、ファッション業界の方もなんとなく罪悪感があったようです。このスカートの場合は、トレンドを追いかけているわけではなく、本当にこれを必要とする方の思考から生まれているので、思いを持って買ってくださる方が多いし、すごく愛着を持ってくださるので、なかなか捨てないとか、捨てづらいというか。そしてトレンドを追いかけていないので、このデザイン自体もある種普遍性を持たせています。それがゆえにたぶん10年後、20年後にはいても全然遜色はないと思います。SDGs的な観点も含めると、いろいろな好循環が生じていますので、UNITED ARROWSとしても手ごたえを感じていて、その後も何回か新商品の発表を一緒にしたりしています。このように、「マイノリティデザイン」という考え方を差し込むと、いろいろなことができるんです。

「視覚障害者の書道」のマイノリティデザイン

「『視覚障害者の書道』のマイノリティデザイン」というむちゃくちゃなタイトルなので、なんのこっちゃという感じだと思いますが、これは僕がすごく好きなプロジェクトです。僕の息子は今、東京の盲学校に通っていますが、彼が年長さんの2学期のときの授業参観に行ったときに教室の壁に書道が張ってあったのを見て、「えっ!」と衝撃を受けました。普通の幼稚園や普通校に書道が張ってある場合では、「はつひので」とか「あおいそら」とか、ある種画一的に文字が並んでいるわけですよね。字のうまい下手はありますけれども、遠くから見るとそれらはパパパパッとコピペが張ってあるように見えます。目が見えない子どもたちは、文字という概念がない場合や、書くという行為をしたことがない場合が多いので、「はつひので」という文字はは書けないわけです。視覚障害者が使用する点字に対し、僕たちが使っている文字は墨字(すみじ)といいます。点字文化の人も多いので、うちの息子も含めて、墨字とまったくなじみがない子どもが多いです。

ですから先生は書道の時間に、「今日のテーマは『元気』です」のように抽象度の高いテーマを出すらしいです。それに対して、子どもたちが自由に「元気」を書く。これを見たとき僕は結構衝撃を受けて、「なんて美しいんだ」と思いました。ここには何のしたたかさもないし、すごくピュアな思いを感じたし、何より格好いいなと思いました。このような体験をしたのが息子が年長さんの2学期でしたが、3学期の授業参観では、そのときの印象が強かったので心の準備をしていきました。前にあまりにびっくりして、本当はいけないのに写真を取っちゃったぐらいです。今日これは名前を隠してこっそり出しています。3学期は「もうびっくりしないぞ。僕もクリエイターの端くれだ」と心して行ったんです。そうしたら今度は横書きになっていたんです。「やば!」と思って、また写真を撮ってしまいました。「参りました」という感じでした。よく見ると、作風がとてもよくなっているのです。(クラスの)みんながブラインド書道家になれるのではないかと思いました。

ブラインドサッカー協会にこの話をしたら、「おもしろいね。選手たちにも何か書かせたいな」ということで、ブラインドサッカーの目が見えない選手たちにもブラインド書道でいろいろと書いてもらいました。そして、半紙の縦横比がネクタイにすごく近いという発想から、ネクタイにしちゃえということになったんです。有楽町マルイと連携することになり、紳士服売り場では今、ブラインド書道ネクタイが売られています。普段私たちにはネクタイを買う理由はそれほどに多くありません。このメーカーが好きだとか、この色とか柄が好きみたいな理由だから、買うモチベーションのパターンがすごく少ないなと思っていました。でもそこに今お伝えしたような背景、「目が見えない方の書道文化っておもしろいよ」とか「パラリンピックを目指している選手たちが勝利を目指して書きました」みたいなことを言うと、そこに新しい価値が生まれます。ですから普通のネクタイよりもむしろ売りやすく、マルイさんも喜んでいるようです。ある種ストーリー売りみたいなことができますし、売り上げの一部がブラインドサッカーに寄付されるので、全員がハッピーになれる構造になっています。普通に考えると、目が見えない方の書道には別に何の価値もないように思うかもしれません。実は、これはたぶん保護者の中で僕だけしか衝撃を受けていないんです。ほかの保護者はそんなにここを気にしてないというか、あまりここに着目していませんでした。僕は「マイノリティデザイン」というコンセプトを自分で持っているので、日頃から弱さをすごく意識して生きています。「この弱さは、光の当て方で価値が変わらないかな」と思いながら生きています。ですから授業参観に行ったときにもめちゃくちゃ興味を持ってしまいました。

ちょっと余談なんですが、目が見えないブラインドサッカー選手たちにいくつか書いてもらったとき、「ボール書いてよ」とか「好きなひらがな書いてよ」とかいろんな無茶ぶりをしました。最後に「好きな言葉を書いてください」と言ったら、ある選手が、彼は13歳ぐらいまで目が見えていたので文字の概念はあるの方なのですけれども、「僕は『夢のつづき』というのが好きな言葉です。夢をかなえてもまだ続きがあるから、夢の先に夢があるという意味です」と言って書いてくれたんです。これがすごいんです。何がすごいかというと、最後の「き」の文字が紙からはみ出して切れてしまったんです。見えていないから書いていくうちにだんだんはみ出てしまったんですが、「き」が切れたことによって、続き感がとても強調されていました。切れていることによって、夢がこのあとも永遠に続いているような演出が自然に加わっていたのです。これは、企画をしたらめちゃくちゃ嫌らしいですよね。「『夢のつづき』を書くときにさ、「き」を半紙の外にはみ出させたらさ、なんか続き感出るよね。よし、じゃあはみ出させよう!」と書いたものは、めちゃくちゃ邪道というか、したたかで嫌です。彼は狙ってしたことではないので、僕はとても美しいなと思いました。だから実はこれもネクタイにしました。僕も持っています。「夢のつづき」ネクタイということで売られています。

「マイノリティデザイン」は、いろいろなアプローチが可能で、着目する要素も何でもいいですし、アウトプットも何でもよいと思います。ですから僕はある特定の産業であるとか、あるドメインとかにこだわっているわけではありません。視覚障害者の書道から「マイノリティデザイン」しようといったときには、どこに着地するのか、これが果たして何になるのかはわかっていませんでした。しかしいろいろなことを進めていくうちに、どうやらネクタイにこの縦横比が近いかな、とか、百貨店の紳士服売り場のネクタイの販売員と話して、先ほど話したような「ネクタイってみんな積極的には買わないですよ。買う理由が乏しくて」というようなことを聞いたときに、全部の情報がバーッとつながっていくんです。そして、「じゃあこれはネクタイにしよう」となるのです。出口が見えづらい、事業計画が立てづらいというのも、「マイノリティデザイン」でおもしろいところだと僕は思っています。

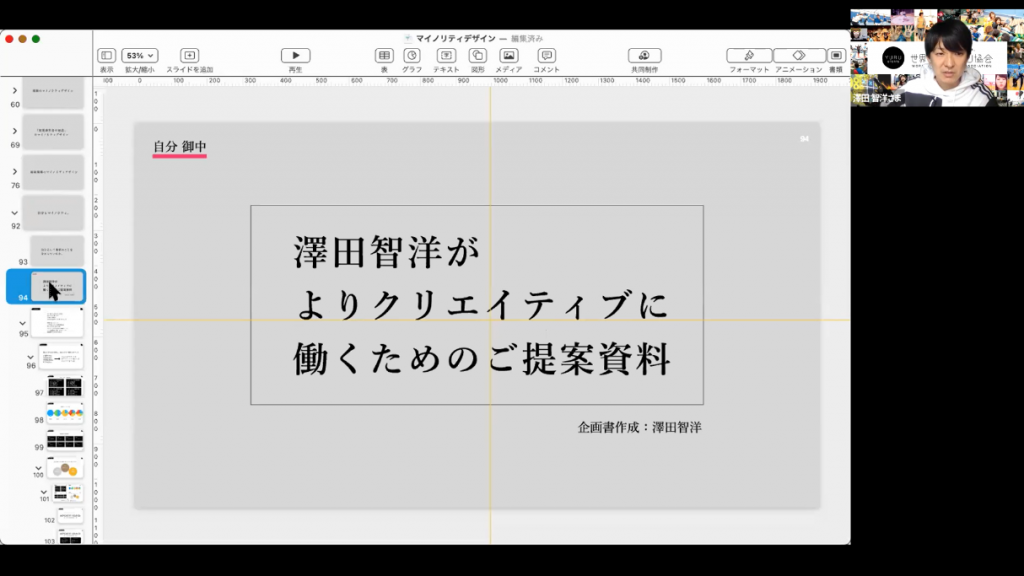

自分も、マイノリティ

残りの時間で少し自分の話をします。いろいろなマイノリティの方、僕の場合は障害のある方、特に身体に障害がある方が多いのですが、そのようないろいろな方と一緒に関わるうちに、「自分だってマイノリティだよな」というめちゃくちゃ当たり前のことにだんだんと気づいていきます。僕は義足女性の友人たちにファッションショーをプレゼントしたり、目が見えない友人に対して「NIN_NIN」のロボットをプレゼントしたり、車いすの友人にスカートをプレゼントしたりしてきました。そのなかで、だんだん自分も自分のマイノリティ性を生かしたほうがよいのではないかという気になってきました。「自分だってマイノリティだよなぁ」と考え始めたのです。そのときに、「でも自分のことをよく知らないな」と思いましたので、自分に対して企画書を書くことにしました。広告会社にいますと年間に100~150種類くらいの企画書を作成しますので、僕のキャリアの中でたぶん2,000種類くらい書いてきました。でも1枚も自分に対して書いたことがありませんでした。企画書を書くときは、クライアントに提案するのですが、英語の “client(クライアント)” の意味するところは日本語では「患者さん」です。つまりクライアントというのは困っている人なのです。困っている人に対して、「こういう処方箋あります」というのが企画書だと僕は思います。でも、「僕も、息子が目が見えないとか、結構困っていることがあるな」と思い、「僕もクライアントじゃないかな。自分で自分の処方箋を出せないかな」と考えました。息子だけではなく、僕自身の困りごとをもっと深掘りしてみようと思ったのです。実際の企画書をご覧いただいていますが、「自分 御中」と、自分に向けたラブレターのような思いで書きました。これは端折りますが、大きく7つくらいの軸で自分を深掘りしました。自分の感情を知ったり、自分の貢献ポートフォリオを作ったり、自分の得意不得意を可視化したりしました。このときに導きだされたのが「マイノリティデザイン」というスタイルです。

そしてこのとき抽出した「生まれ変わったら世界からなくなっていてほしいもの」のNo. 1はスポーツだったんですね。僕はスポーツがすごく苦手なんですが、実はそれをごまかして生きてきたというか、その弱さにふたをして生きてきました。でも「マイノリティデザイン」を始めて、そしてこの自分への企画書を書き始めて、ここに楽しい未来が待っているのではないかとだんだん思い始めました。自分のために「マイノリティデザイン」をしようということで、「マイ・マイノリティデザイン」をしようと思いました。

世界ゆるスポーツ協会

先ほどもお伝えしたとおり、僕は本当にスポーツがポンコツなんです。ですから運動音痴といわれると、何か自分に責任がある気がずっとしていました。冒頭の医学モデルと社会モデルの考えに照らし合わせますと、運動音痴という考え方は医学モデル的なものです。「運動ができない僕が悪いから、いっぱい練習して走れるようになりなさい」という考え方です。体育の指導もそうだと思いますが、教育も全部医学モデルの考え方で構築されてしまっています。でも仮に僕を「スポーツマイノリティ」、つまり弱者であると定義したらどうだろうと考えました。そうすると考えが社会モデル化されます。「僕スポーツマイノリティなんです。」というと、僕に責任があるというよりは、スポーツに責任があるように見えてきます。だから自分を「スポーツマイノリティ」としてみたときに何が起こるだろうという実験を始めました。いろいろ調べていくうちに、日本人のおよそ2人に1人(人口の44.9%)はスポーツをしない「スポーツマイノリティ」だとわかりました。障害者は、障害者手帳を持っている人とグレーゾーンの人を合わせると、全人口の15%が障害者だといわれています。これはどの国でも大体15%といわれています。つまり、地球の全人口の約15%は何らかの障害者ということですが、「あれ? スポーツマイノリティはその3倍いるぞ」と思いました。つまり顕在化されていないだけで、ここにはすごく広大な海が広がっていてその海の底には眠っているものがあるのではないかなと思い、ますます自分の「スポーツマイノリティ性」から何か「マイノリティデザイン」をしたいなという思いが湧いてきました。それで2015年に「世界ゆるスポーツ協会」という一般社団法人を立ち上げました。ミッションは「スポーツ弱者を、世界からなくす」です。スポーツ弱者にはいろいろな人が含まれます。具体的には、僕と同じように運動が苦手な健常者もいれば、高齢者も障害者もいるし、妊娠している方も一時的な「スポーツマイノリティ」だし、怪我をしている方もその瞬間は「スポーツマイノリティ」です。こういった方々を全員ひっくるめて「スポーツマイノリティ」と定義しています。例えば僕がオリンピック選手に勝てるとか、妊娠中の女性が現役のラグビー選手に勝てるとか、障害のある方が健常者に勝てるとかそういうスポーツを、今いっぱい作っています。

今90競技くらい作っていて、ひとつ事例を挙げますと、「ベビーバスケ(BABY BASKETBALL)」という競技があります。ボールにセンサーが入っていて、激しく扱うとボールが泣いてしまうという競技です。ボールを泣かせたら相手ボールになります。いつもプレーする前に「キャッチベビー」(いわゆるキャッチボール)から始めて、どれぐらいでボールが泣いてしまうのかを確認します。今、ご覧になっている動画の中で「ええ~ん」と泣き声が聞こえていたのですが、泣かせた人が(ボールを抱いて)あやして泣き止むのを待ちます。いよいよ試合開始、「ジャンプベビー」です。嫌な予感がする。すぐ泣きます。こんな感じでしょっちゅう泣くので、試合が中断しまくるというむちゃくちゃなスポーツです。しかし泣かせちゃだめというのが原則です。さらに、例えばボールを持ったプレイヤーは3歩まで歩けますが、それ以上歩くと「子煩悩」というファウルとみなされ、これも相手ボールになってしまいます。ほかに3秒ルールもあります。ボールを持って3秒以上経ってしまうと「過保護」というファウルで、これも相手ボールになります。まあ子離れしなさいみたいなものですね。いつまでも親が子供を大切にしすぎないほうがいいよというようなメッセージが含まれています。得点に関しては、「シッター」というゆりかごを持った味方がいますので、泣かせないようにパスをつなぎ、うまくゆりかごに乗せられたら「2ポイントベビー」で2点です。「シッター」の前には「授乳ゾーン」があって、その外から入れると「3ポイントベビー」で3点です。赤ちゃんが泣く可能性が高くなるので、難易度が高いです。こんな感じのスポーツを作っています。今は(Zoomのビデオ機能をオフにされていますから)みなさまの反応がまったくわからないので、失笑を買っているのか笑っているのかがわかりませんが。どうしてこのような協議を作ったのかといいますと、スポーツが苦手な方には球技が苦手な方が多いのですが、なぜ球技が苦手なのかということを深掘りしていくと、ボールスピードが怖いということだとわかってきました。速いボールは怖い、速いと痛い。例えばキャッチとかレシーブがしづらく、コントロールもしづらいと感じているようです。だったらボールスピードを殺すスポーツを作ろうということで、これを作りました。おもしろいのが、例えばBリーグ(日本男子プロバスケットボールのトップリーグ)のチームとかが、ファンとの交流イベントで結構やってくださるんです。Bリーグの選手たちは普段の癖でフェイントをかけてしまうのですが、その瞬間「おぎゃー!」と泣き声が響きます。でも、例えば特に女性の方はすごく強くて、「何でですか?」と聞ききますと、「途中から感情移入して、ボールじゃなくて本当に赤ちゃんだと思うんです」とおっしゃいました。普通赤ちゃんにフェイントはかけませんよね。だからバスケ経験がないその女性のほうがむしろBリーグの選手よりも活躍するという逆転現象が如実に起こります。これがまさに「ゆるスポーツ」的な発想で作られたスポーツです。「球技マイノリティ」という言い方があるのかどうかはわかりませんが、球技が苦手な方たちといろいろディスカッションして、「どういう不安を取り除いていけばいいですかね?」と聞きました。ある種コンサルティングというか、カウンセリングに近いですが、対話を積み重ねてこのようなスポーツに行きついたという感じです。一個一個、90競技、全部こういうプロセスで作っています。

*ウエハラダイスケ*くんという大親友が僕にはいますが、彼は生まれつき二分(にぶん)脊椎症という障害があるので、車いすユーザーです。彼は家では這って生活しているのですが、家に遊びに行ったときにその這うスピードがめちゃくちゃ速いということに気がついたことから、「それスポーツに生かせないかな」という話をふたりでして、「イモムシラグビー(IMOMUSHI RUGBY)」を作りました。プレーをする人全員が「イモムシウェア」という僕たちが開発した専用のウェアを身にまとって、這ったり転がったりしてするラグビーです。競技中は這うか、ごろごろ転がるかしてボールをパスしていき、「イモムシトライ」を決めるというスポーツです。これをすると、日頃から這っている*ウエハラ*さんのような車いすユーザーの方は、やはり這うという動作をすることに長けているので、すごくうまいです。僕たち健常者をなぎ倒していくので、この3分ぐらいの試合を経験すると、もうみんな車いすの人への見方が「すごいな」と一気にがらっと変わります。

最近多いのが、高齢者のスポーツを作ってくださいという声です。年を取って要介護度が1以上になってくると、リハビリはしますがスポーツがなかなかできなくなっていきます。プールでウォーキングとかもできなくなってきて、ますます健康状態が悪化していくのです。じゃあおじいちゃん、おばあちゃんをきっかけにスポーツの「マイノリティデザイン』をしようということでいろいろ作っています。例えば「トントンボイス相撲」です。「トン」という声を出すと土俵が揺れます。「トントントントン」と言って、声だけでする相撲です。結果として、喉や心肺機能のリハビリにつながるスポーツです。

次は「打ち投げ花火(Fireworks Toss)」です。天井の的に向かって花火を投げると(動画ではふくらませた風船を花火の玉に見立てて天井に向かって放っています)、ダーツみたいな感じで、真ん中は5点、外に行くと4点、3点、2点になります。5点に当たるとめちゃくちゃでかい花火が出ます。これは上半身のストレッチのために作りました。

そして「こたつホッケー」です。湯のみを使ったデジタルエアホッケーというむちゃくちゃなスポーツです。これは腕の伸縮運動になります。プレー中にその湯のみから水分補給もできます。Zoomでご覧になっているみなさまのリアクションをまったくこちらでは受けられないので、どういう反応をされているかがわかりませんが、このように高齢者という「スポーツマイノリティ」を起点に競技を作ったりしています。

最近とても多いのが、企業の方からの「うちのこの技術、テクノロジー(アセット)を使ってスポーツを作ってくれませんか」という声です。企業には結構R&D(Research and Development)や研究開発センターがあり、マーケットインではなく本当にプロダクトアウトで、研究者やエンジニアが好き勝手にいろいろ作っているじゃないですか。その多くは、マーケティングができないとか、PRがうまくできないということでお蔵入りになってしまうわけです。いろんな意味でのリソースをせっかくそこに投じているのにもったいないよねということで、技術の敗者復活戦のような意味合いを求めて僕たちにその技術が持ち込まれることが非常に多いです。「この技術をスポーツに変えてくれませんか」とう感じです。

これはNECと一緒に作ったスポーツです。NECが顔認証技術を持っていて、それを使ってスポーツを作ることになりました。「顔借競争(FACE RACE)」です。借り物競争の顔版みたいなスポーツです。自分に一番顔が似ているであろう人を自分の判断で会場から探して、「顔貸してください」という一声をかけ、ペアになってゴール地点に戻ってきます。するとNECの顔認証技術がスタンバイしていて、2人の顔を高速スキャンします。2人の顔の一致率が100点満点中何点かを争う競技です。顔のパーツの形状や位置情報を0コンマ何秒で全部算出され、どれぐらい類似しているのかを高速計算してはじき出されます。もともとはスポーツ用に開発された技術ではまったくありません。BtoC向けに、体感的なコンテンツにすることで、参加者にNECのテクノロジーやNECという企業自体をすごく身近に感じてもらえるというよい影響を与えられます。あるいは、このスポーツ自体が実は結構お金を生んでいく場合もあります。「このスポーツを貸してください」とか「作ってください」という声があれば、小さくではありますがスポーツ事業としても回り始めます。NECがスポーツメーカーにもなるというようなことです。今では本当にいろいろな企業や、今日は端折りますが自治体からも、いろいろなスポーツを作ってほしいという声があります。「スポーツマイノリティ」でもできるのがすごく大事な観点です。新しいスポーツを作るときに、一部の人しかできないと、せっかく予算投下したのにもったいないというか、スポーツの活躍の場がすごく減ってしまいます。でもそこに「スポーツマイノリティ」の観点や「マイノリティデザイン」の考え方が入っていると、スポーツが苦手な人でも、もちろん得意な人も楽しめるものになっていますので、ある意味でオールターゲットなスポーツ、コンテンツができますし、すごくコンテンツの活用の場が多いです。例えば、今映像でご覧いただいているのは富山県氷見市と作ったスポーツです。これは地元で大会が開催されていたり、地元の学校の授業で導入されていたり、地元の体育館で市民の交流イベントで使われていたりします。「マイノリティデザイン」していくと、活用しまくれるんです。アウトプットされたものが多くの人と接点を持てるというのも、ひとつポイントです。

ひとりのマイノリティ性に寄り添う

「ゆるスポーツ」は2019年から海外展開もしていまして、エストニアゆるスポーツ協会が発足しました。今はシンガポールやタイと話を始めています。基本的にスポーツはノンバーバルで、ゆるスポーツもユニバーサルに作られていて、国境関係なく受け入れられています。「ゆるスポーツ」は、僕個人のマイノリティ性から始まりました。僕が自分に企画書を書いて、自分はスポーツが苦手だと忘れていたのを一度テーブルの上に乗せて、そこに脚光を浴びさせた。そしてスポーツが苦手なのはスポーツに責任があるという社会モデル的な考えをさせていきました。実は今すごくスケールしていて、国内ですと少なめに見積っても20万人ぐらい、たぶん50万人くらい体験しています。そして今お伝えしたとおり、海外にも波及しています。

ひとりの障害とか弱さを深掘りする、マイノリティ性から始める「マイノリティデザイン」というと、すごく市場性が乏しい気がしてしまいますが、実は真逆で、ふわっとみんなのために作るよりは、バキバキにひとりのマイノリティ性に寄り添ったほうが、シンクができます。75億人の人類はいるけれども、75億種類の人類がいるわけではありません。だからひとりのマイノリティ性にバキバキに寄り添ったものは、国内レベルで見ても、その周辺の十万人とか数百万人レベルの人には何か刺さるものになるでしょう。世界的に見ると、挑戦です。僕のようなひとりのスポーツポンコツから始まったものが、今は世界規模で見ると40億人くらいがスポーツが苦手なはずですので、非常に広大な市場が広がっています。ビジネス的にも実はすごくチャンスがあるなと思っています。「マイノリティデザイン」という話をするときに、「周りに障害者とかマイノリティいません」みたいなことをよく言われます。「いや大丈夫です」と。「あなたの中に立派なマイノリティがいます。必ずいます」とお話ししています。

世界ゆるミュージック協会

「ゆるスポーツ」から派生して、2019年4月に「世界ゆるミュージック協会」を作りました。「音楽弱者を、世界からなくす」という、「世界ゆるスポーツ協会」のパッケージそのままです。日常的に楽器を演奏していない日本人は、成人では人口の90%くらいいます。「待てよ」と。障害者は全人口の15%で、スポーツ弱者は45%。90%って障害者人口の6倍じゃないか。「スポーツマイノリティ」の倍じゃないかということに気づきました。今ご説明したように、「ゆるスポーツ」はビジネスとしてものすごく拡大していますが、マイノリティが90%いる音楽業界はもっとすごい展開を見せるのではないかという仮説を僕は持っています。これは楽器を作る協会として、ソニーやヤマハなどと連携しています。「ゆるスポーツ」と一緒で、「楽器が弾けないのは、あなたにはまったく責任ございません」という話です。楽器が悪いのです。例えば(フルサイズの)ピアノには鍵盤が88個ありますが、「いやいや、僕たち指10本しかないよね」という考え方です。「どう考えても、ピアノを設計した人に悪意があるよね」と僕は思ってしまいます。だけど僕たちはヤマハのマーケティング戦略によって、4歳くらいになったら、だったらピアノ教室に通わなくちゃいけないという気になりますよね。あれは全部マーケティングなんです。おかしな話だなと思います。なぜ指が10本しかないのに、88鍵盤の楽器をやらされるんだろうと、だんだん腹が立ってきました。先ほどの「ゆるスポーツ」の「イモムシラグビー」のように、僕たちが日常的にしている動作で、楽器に生かされてないものがあれば、それを楽器にすればいいじゃないかと思いました。

今一番人気なのが「タイププレイヤー(Type Player)」です。これはシンセサイザーなのですが、ドからドの鍵盤ではなく、パソコンの鍵盤が入っているんです。なぜかというと、日本人は仕事が大好きじゃないですか。社畜天国みたいな感じです。僕も社畜なんですけれど……。日本人はパソコンでタイピングしている時間が世界で一番長いらしいです。働く人の40%は1日2~4時間、そしてそのうちの16%の人が6~8時間タイピングしているらしいです。有名な「1万時間の法則」というのがあります。人は何でも1万時間練習すれば天才になるという法則です。それで計算してみました。僕のキャリアで考えると、入社12年目くらいで、勤務中のタイピング時間が1万時間を超えているとわかりました。つまり僕は34歳くらいのときに、1万時間積み上げてきたから、タイピングの天才になっているんです。だけどタイピングという優れたスキルを、「申し訳ございません」みたいな謝罪文を書くとか、メールを打つとか、Slack(スラック)でやり取りすることくらいにしか使っていません。だからこれを楽器にしたらおもしろいのではないかということで、タイピングでプレーする楽器を作りました。何がいいかというと、楽譜が簡単なんです。ピアノは五線譜のオタマジャクシの楽譜がもう読めないじゃないですか。だから視認性、識別性の高い楽譜を作ろうと思いました。「タイププレーヤー」の場合は、埋め込まれてある鍵盤がパソコンの鍵盤ですから、楽譜も文字列が並んでいるようなものになります。そうすると結構だれでも演奏できるよねということです。この楽譜ですと、だれもが初見で弾けます。特にコーディングをしている人ですと、一発でどんなランダムな文字列もパパパッてその場でブラインドタッチします。「え! モーツァルトですか!」みたいな感じで、ざわっとなります。これはまさに「ゆるスポーツ」の発想とすごく近いです。楽器業界にも「楽器マイノリティがいるよね。だったら「楽器マイノリティ」から「マイノリティデザイン」しようということです。そして、一切本人は責めずに、楽器の方を責めてみる。楽器を責めるだけではなく、「マイノリティデザイン」という概念には発明が含まれるのですが、「発明しちゃおう」という感じです。

最後にひとつだけシェアします。今はコロナ期なので、非接触型楽器ができないかなと考えました。障害があると、筋力が弱くて滑らかに動けないとか、目しか動かせない方などがいます。そういう方と楽器を作れないかなと思いました。障害のある友人たちにアドバイザーになってもらって非接触型楽器を作りました。ポーズで演奏するバイオリンと、視線の動きだけで演奏するトランペットの両方を作りました。まったく楽器に触れることなく、ポージングを取ったり、目だけ動かしたりして演奏します。バイオリンやトランペットは音を出すハードルが非常に高いですが、これだと初見でできます。

「弱さ」は自分を救済してくれる

時間が少しオーバーしていますので、まとめます。実は今ご説明したことが「マイノリティデザイン」の一部にすぎないくらい、いろいろなプロジェクトが走っています。今お伝えできないようなものも水面下でいっぱい走っています。ある種「マイノリティデザイン」地獄みたいなものに僕は落ちてしまいましたが、すごく楽しいです。僕には大事にしていることがいくつかあります。1つ目は、「ビジネスの成長より、人間の成長を」です。僕はいろいろなプロジェクトや事業、ビジネスに携わっています。もちろん継続性を生むために売り上げをきちんと立てるのはすごく大事です。しかし、自分の会社の成長よりも、そこに関わる自分や、自分が誘ったマイノリティの方にとって、どういう成長が含まれるのかをすごく重視しています。だから変な話、めちゃくちゃお金はあるけれど成長は何となく見込めなさそうな仕事とかはやっていません。それは全然僕はわくわくしません。「マイノリティデザイン」においては人間成長をビジネス成長よりも大事にしています。

2つ目は、「3つのS」と僕は呼んでいます。広告の仕事をしていたときは、「スピード(SPEED)」「ストロング(STRONG)」「ショート(SHORT)」の3つのSに沿って仕事をしていました。とにかくスピード感を持って納品して、強いアイデアでもって拡散させる。そのアイデアやキャンペーンは1週間半とかで役目を終えてなくなっていくという繰り返しでした。「スピード」「ストロング」「ショート」の3つのSは、資本主義のルールに則った戦い方です。僕はこの3つのSと伴走するのに疲れてしまいました。息子が生まれたことによって自分の働き方を再構築したときに、「(3つの)Sを全部変えよう、ゆっくりやろう」と思ったのです。「スロー(SLOW)」にやって、「スモール(SMALL)」に小さく始める。だけど「サスティナビリティ(SUSTAINABLE)」を持って、一回生み出したものをキャンペーンとして短命で終わらせない。50年くらい、自分の人生、自分の成長スピードとともにゆっくりと成長していく何かをやろうということ大事にすることにしました。

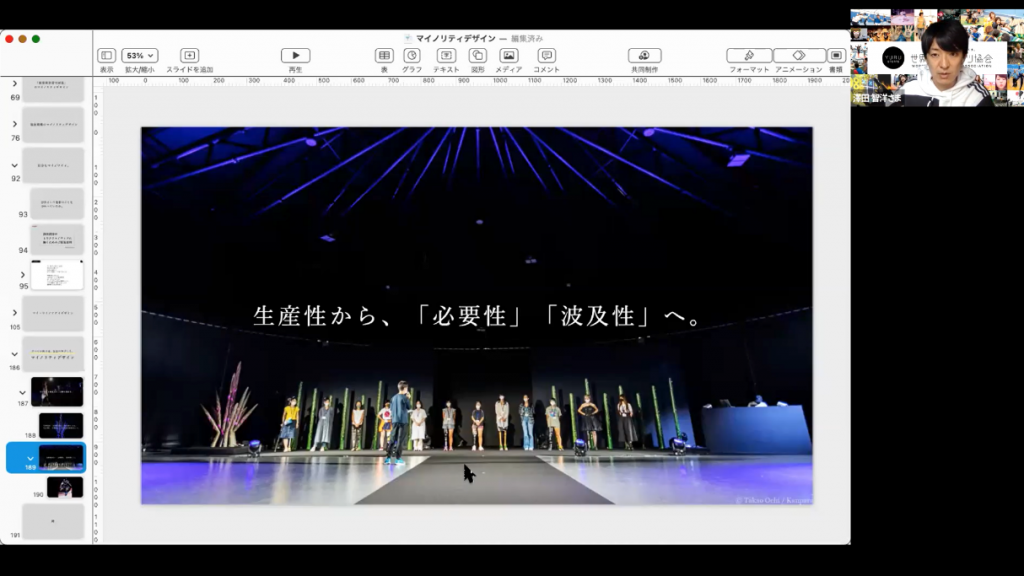

最後に、「生産性から、『必要性』『波及性』へ」も非常に大事にしています。僕の周りには障害のある友人が多いです。今から2,3年前にいわゆる生産性問題ということが議論になりました。ある衆議院議員の性的少数派の方は生産性がないからうんぬんという発言や、障害のある方は生産性が低いから、例えば省庁のような行政機関でも障害者雇用率制度のために、実際には障害者ではない人を障害者雇用しているようにカウントして水増した数の報告が行なわれていたという問題です。生産性という言葉は結構脚光を浴び、それによって障害当事者が肩身の狭い思いをしているのです。生産性も大事だけれども、「必要性」と「波及性」の方が大事ではないかと僕は思います。「必要性」というのは、東京大学先端科学技術研究センター准教授である熊谷(くまがや)晋一郎先生という、自身も脳性まひで障害当事者の方がおっしゃっていたことをお借りしています。今は供給過多で、超モノ余り時代です。過剰に生産しているので、モノが不足しているという状況も、特に日本国内においてはほぼないわけです。そう考えると、モノをどれだけ効率的に生産できるかという生産性は必要ないのではないかという話です。それよりも、「私はこういうことに困っています」とか「こういうことが必要です」というニーズ、「必要性」のほうがむしろ大事なのではないかと熊谷先生はおっしゃっています。先生が僕の活動をご覧になったときに、「まさにこれは必要性からすべてが始まっていますね」とおっしゃいました。視覚障害者や義足女性ひとりひとりの生産性は相対的に低いかもしれませんけれども、義足をもっと見せたいであるとか、視覚障害者がひとりで信号を渡れない、でも渡りたいという「必要性」を持っているのが、まさにこれからの価値なのではないかと思います。ですから僕の働き方においては、生産性よりも「必要性」に興味があります。そ人の生産性が高いかどうかは、僕はまったく見ていません。その人がどういったことに「必要性」を感じているのかということだけを見ています。その人が持っている「必要性」の熱が高ければ高いほど、あるいはユニークであればあるほど、僕は「うわっ! その『必要性』から『マイノリティデザイン』やろうよ」といつも持ちかけるのです。

僕の息子はお伝えしたとおり障害が3つ重なっているので、彼自身も成人したときにおそらく生産性が低いかもしれないというのは今から予想できます。就労環境を改善したり整えたり、彼の働き口自体を「マイノリティデザイン」することで、もしかしたら彼のブラインド書道が46億円くらいで売れるということもありえなくはないです。しかし普通に考えたら生産性は低いと思います。だけど僕の息子は「波及性」が非常に高いんです。今日ご説明したことは全部、僕の息子がいなければ絶対に生まれていないものです。特に後半の「マイノリティデザイン」の個別事例は、彼が僕にもたらした「波及性」です。例えば「ゆるスポーツ」を20万人が体験しているということは、息子をきっかけに20万人に「ゆるスポーツ」をやっていただいたということです。実はそのうち10万人はスポーツが大嫌いな人たちなんです。だけどその10万人の人たちは「ゆるスポーツ」だからということで来てくださって、アンケートを取るとほぼ100%「スポーツが好きになりました」と言って帰っていきます。つまり息子は、10万人のスポーツが苦手な人に、スポーツを好きにさせたという「波及性」を実は持ち合わせているわけです。今はたまたま息子の話をしましたが、別にこれは僕の息子に限らないと思います。人は生まれた瞬間から、親に影響を与えます。あるいは胎内にいるときには母親に大きく影響を与えます。つまり人は生まれながらにして強烈な「波及性」を持っていて、それが経済指標的な生産性につながらないとしても、お互いに影響を及ぼし合っているんだったらそれでよいと僕は思っています。むしろ「必要性」とか「波及性」を大事にしていくことで、もしかしたら22世紀的な生産性が付随して上がっていくのではないでしょうか。まずは「必要性」と「波及性」から人を見てみる、人を大切にしてみるというのが大事です。人をモノとして見ずに、人を人として大切にするという当たり前のことを仕事でするのが大事ではないかと思います。

いろいろなことをお話ししてきました。これは僕が7年前くらいに(ブラインドサッカー世界選手権2014大会開催時に)書いたコピーです。「見えない。そんだけ」と書いています。僕はいろんな弱さと日々向き合います。自分の弱さや他者の弱さです。その中には、もちろん本人にとってはすごく深刻なものもあるのですが、今まで僕が出会ったすべての弱さは、何らかの形でポジ転というか、プラスに転換できています。つまり弱さがあってよかったねという状況を作れているんです。そう考えると、もしかしたら弱さも深刻にとらえるものではないかもしれないし、もしかしたら人生のどこかで自分の弱さが自分自身を救済してくれるような自分の一部かもしれないなと思います。何か悩んだことがあったとしても、まず「そんだけ」と思ってみることが大事なのではないかと思っています。これはブラインドサッカーのポスターで書いたコピーで、選手たちの姿から教わりました。選手たちはアイマスクをしてサッカーをするのですが、普通に全力でダッシュして、ドリブルして、敵と衝突します。選手たちに「大丈夫ですか?」と聞くと、「いや、全然平気だ。見えないだけだから」とおっしゃいます。障害のある方から、弱さへの向き合い方を僕はすごく教わりました。恩返し的に「マイノリティデザイン」を広告の手法に生かしてお返しすることで貢献できないかなということをやっています。1時間ちょっと話してきましたが、少しでもみなさまの、弱さに対する価値観や向き合い方がこの1時間で変わったのなら幸いでございます。ありがとうございました。

第2部

お客さまとのQ&A

フェリシモ:

お待たせいたしました。ただいまより第2部を再開します。澤田さん、第2部もどうぞよろしくお願いいたします。

澤田さん:

よろしくお願いします。

フェリシモ:

それではみなさまから頂戴したご質問の中から、いくつか私が代読いたしますのでに、澤田さんにお答えいただきます。

オンラインで視聴されている*アリマサ*さまからご質問です。「自分の弱さには目を背けたいものですが、弱さを見つけるには自分にどういう問いかけをしていくのがよいでしょうか」澤田さんいかがでしょうか。

澤田さん:

先ほどの自分に向けた企画書の中でも少しご説明しましたが、「生まれ変わったら世界からなくなっていてほしいもの」ベスト3を僕は探しました。自分の過去を振り返らなくてはできないことです。初めはスポーツではない別のものを1位にしていたのですが、「本当かな。僕は自分に何か隠してないだろうか」と思いました。そして自分の中で小学校くらいまでにさかのぼったら、体育の時間が大嫌いで、憂うつで学校に行くのが嫌だったというのを思い出し、それを1位にしました。例えば就活で自己PRを考えるときに自分のことを振り返ると、自分の小さなよい面が見えてきますよね。それと同じように、「マイノリティデザイン」をやろうと思った自分を振り返ると、自分の小さい弱さがいっぱい見えてきます。小さいから、自分の強さだけを見ていたら気づかないし、あるいは毎日忙しいとなかなかそこに目を向けることができません。ですから、自分に企画書を書いてみるように、自分と対話する時間を設ける。僕の場合は、たまたま「『生まれ変わったら世界からなくなっていてほしいもの』3つは?」という問いかけでしたが、自分の弱さを見つけるための問いかけは人の数だけある気がします。まずは自分と対話する時間を設けて、小さい弱さをちゃんとハンティングするという気持ちを持つとよいと思います。

フェリシモ:

ありがとうございました。2つ目の質問にまいります。*アユ*さまからのご質問です。「今日は貴重なお話をありがとうございました。小学校に勤務しているのですが、もしも小学校とタイアップした事例があれば教えてください」澤田さん、いかがでしょうか。

澤田さん:

やっぱり「ゆるスポーツ」の文脈が一番多いです。総合学習の時間といって、学校で年に何コマか校長先生や先生の裁量で内容を決められる授業があります。外部ゲストを呼ぶこともできるのですが、そこに呼ばれることが結構多いです。何をするかというと、スポーツを作る授業をします。ワークショップをして、「あなたが自分を好きになる、あるいは世界チャンピオンになれるスポーツを考えましょう」と、いくつかのステップを踏みながら授業を進めます。体育とは全然違います。体育は既にルールが固まっていて、自分というよりは、どちらかというとチームやクラスの総和をどうやって高めるかが焦点になると思います。スポーツを作るのは真逆で、ルールを守らなくていい、自分たちでルールを作りましょうと伝えます。チームやクラスも大事だけれど、あなたが大事ですという話をするんです。この単元を体育ではなく「ユニ育(ユニーク)」と呼んでいます。「ユニ育」の「育」は「体育」から来ています。そうすると、「え、自分スポーツ得意だったんだ!」と子どもはめちゃくちゃ喜びます。また、クラスメート同士で作ったスポーツを発表してもらうのですが、スポーツを通じて「あなたにはこういう一面があったのね」と理解が進んでいきます。だからクラスの子たちが仲良くなるんですよね。これもある種の「マイノリティデザイン」です。ひとりひとりが、自分の弱さだけではありませんが、時には弱さにも向き合って、スポーツを作ってもらったりしています。

フェリシモ:

ありがとうございます。次の質問です。数学マイノリティさまからのご質問です。「今ではたくさんの企業や団体とコラボしていらっしゃるとのことですが、澤田さまの活動が企業や団体から注目されるようになったきっかけは何だったのでしょうか?」

澤田さん:

たぶん強いきっかけはないです。それはなぜかというと、地道にやっているからです。実は僕、営業をかけていないんです。自分から営業したことは一回もありません。それでも「一緒にやりませんか」と言ってくださる企業や自治体の方は、たぶんすごく情報感度がよいか、積極的なのか、僕にはよくわかりません。あるいは、課題がもしかしたらあんまりなくて、「マイノリティデザイン」や「ゆるスポーツ」とか、その辺だったら何かユニークな課題がありそうと思って来るのかわからないですが……。でもやはり企業との事例や自治体の事例が増えてくると、ほかの企業や自治体からも、「あの企業や自治体がやっていたようなことがやりたいです」と声がかかります。3年前に氷見市と「ハンぎょボール」を作って発表しましたが、いろんな地域から「『ハンぎょボール』みたいなやつ、うちの地元でも作りたいです」とか、「『顔借競争』みたいなやつ、うちの企業でも作りたい」みたいな声がいっぱいとどいています。だから営業をかけているわけでもないし、強いきっかけを作っているわけでもありません。だからあまりそこにテクニックはありません。

フェリシモ:

ありがとうございます。続いての質問は、*キョウ*さまからです。「マイノリティのためのコンテンツや商品をたくさんの人に広く響かせるために、どのような工夫をされているのでしょうか?」

澤田さん:

『マイノリティデザイン』という本に書いたのですが、何をやるにしても企画の「あいうえお」を僕は重視しています。「い」からいきますが、「怒り」です。「何で僕はスポーツができないんだ」「何でピアノはあんなに難しいんだ」とか、「何で目が見えないと信号が渡れないんだ」という怒りです。「う」は「疑い」です。「楽器のほうがもしかしたら悪いかもしれない」「信号が悪いかもしれない」という疑いです。自分が悪いと思っていると、楽器とかを疑いませんよね。「え」は「エール」です。「何か力になりたいな」と、「自分は悪くないわけだから、スポーツができない自分にエールを送りたい」とか、「目が悪くて信号を渡れない視覚障害者にエールを送りたい。力になりたい」というエールです。そこからアイデアを考え始めます。「お」は「驚き」です。そこで無難にロジックを積み上げていくと、すごく無難なアイデアになって、情報が埋もれてしまいます。やっぱり「ワオ!」という一面を入れたいですよね。「NIN_NIN」でいえば、人が入っているという話とか、ボディシェアリングというコンセプトで身体機能をシェアしているとか、寝たきりの人が、目が見えない人の目になりますというような驚きです。その「ワオ!」があることで、情報の伝達性がすごく上がっていきます。すごく人に話したくなるんです。最後の「あ」は、「遊び心」です。忍者ロボットの「NIN_NIN」でいえば、遠隔でボタンを押すと、「ニンニン」という(体の前で人差し指を上にあげて両手を組んで上下させる)ポーズでウィンウィンと動きます。まったく意味がないというか、役に立たない機能です。他にも、「NIN_NIN」はおしりがぷりっと丸みを帯びています。これもまったく意味がありません。別におしりがぷりっとしていても、視覚障害者が信号を渡りやすくなるわけではありません。でも街中で視覚障害者が「NIN_NIN」を肩に乗せてウィンウィンやっていると、「わあ、今ウィンウィンした!」「おしり触らせて!」と、子どもが近寄ってきます。つまり人は遊びに吸い寄せられるというか、遊びに興味を持つのです。また、遊びを共有できるというのはすごく高次元なコミュニケーションだと思います。無駄だと思うものをめでるのが人間性なんです。アートは役に立たないけれども人生を豊かにしてくれると、アーティストも鑑賞する側も、誰もがわかっています。それを共有できるということ。ある種遊びや無駄を共有できるという高次のコミュニケーションができるのが人間です。脳の特性や人間特性、ホモサピエンスの特徴みたいなものを抽出して、遊び心も入れるようにしています。遊びのないものは何だか取っつきづらいじゃないですか。だから今挙げた、怒りと疑いとエール。そして企画するときには驚きと遊び心を。でも、ちゃんと怒りとかからスタートしているから、ただ遊んでいるだけにはなりません。「これは何のためにやっているんだっけ?」となっても、「いや、この怒りからスタートしているんだ」と迷子にもなりません。本質を突いたままジャンプできるというアイデア発想法です。僕は自分なりに勝手に考えてやっています。僕が自分で企画するときには「あいうえお」を全部満たすようにやっています。

フェリシモ:

ありがとうございます。次は*ミユ*さまからのご質問です。「私は神戸で育ったのですが、学校では華僑や韓国の人、祖父母がドイツ人、フランス人、スペイン人の子や、目が見えにくい、耳が聞こえにくい、お家が珍しいお仕事をしている子など、ユニークな環境で育っている友だちに囲まれて、一緒の教室で学びました。私もマイノリティ性を持っていますが、親や先生方はそれを個性として受け止め、のびのびと育ててもらったと思っています。それはそれでよかったのですが、大人になっても違いがあることが普通と思ってしまい、そのことがたまに無神経に感じられているかもしれないと思うことがあります。例としては、男性と女性は役割も性質も違うので違いは当然だと思っているのですが、それを前提にした話し方をした際に、差別的発言と取られてしまうようなことです。心の底で違いを尊重していれば問題ないと思うのですが、マイノリティ性を持っておられるほかの方々を傷つけてしまうことはあるのかなと気になることがあります。澤田さんはいかがお考えですか」

澤田さん:

たぶん、今の話のポイントは、ひとりひとりの違いを尊重しているようで、男性と女性の違いにシフトしてしまっているところだと思います。ひとりの男性とひとりの女性の違いに目を向けるならよいですが、主語が男性と女性になると、間違った認識、アンコンシャス・バイアス(無意識の思い込み、偏見)が入ってきてしまいますよね。だから幼少期にやっていたみたいに、○○ちゃんは、○○くんは、こういう違いがあるよね、と主語を解体していって、ちゃんとひとりに立ち返ることが大事だと思います。僕も何かを観察するとき気をつけています。例えば目が見えない人10人から同じような話を聞いたら、それが視覚障害者だと思いがちです。でも、よく聞いていくと、同じような傾向の中に違いがある。例えば「スポーツマイノリティ」と一言でくくっても、先ほどの「球技マイノリティ」の方もいれば、その中にも「ゴルフマイノリティ」や、さっき言った「ボールスピードが怖いマイノリティ」「バレーボールのレシーブで過去失敗してとがめられたトラウマがあるマイノリティ」もいるわけです。「スポーツマイノリティ」ひとりひとりのマイノリティ性とは何だろうと、僕は着目しています。なるべく具体的な目を持っていくということだと思います。具体的な目を持っていると、「男性はこうだ。女性はこうだ」と思いません。「男性のAさんはこう。女性のBさんはこう。男性のCさんはこう」となります。僕自身はそれを結構大事にしています。

フェリシモ:

ありがとうございました。続いての質問にまいります。*ハセ*さまからのご質問です。「(澤田さんはお子さんが生まれてから、障害当事者や、障害のある方が家族にいるという方など)200人にお話を聞かれたということでしたが、なぜそんなに聞くことができたのでしょうか。自分だったら、もしかしたら3,4人、多くても10人くらいに聞いたら終わってしまいそうです。実際はどんなことが起きていたのでしょうか」

澤田さん:

すごくよい質問だと思います。僕も200人に話を聞くつもりは別になくて、何人かに話を聞こうと思っていました。当たり前のことで、ひとつ前の質問にも関連するのですが、「障害者という人」はいないわけですよね。国内だけで、障害者手帳を持っている人は930万人います。それぞれの人生観や人生があります。なおかつ、障害の種類や度合いによっても、観点や感情が違ってきます。僕はいわゆる健常者の社会の中で暮らしてきました。例えば広告の世界では、企画が得意という似た特徴を持った人が多く集まっています。同質性の高い環境でずっと仕事をしてきました。しかし、障害のある方に会いに行くと、ひとりひとりがまったく違ったのです。例えば、目の見えない人に会いに行くと、「目が見えないから、実は逆に面接官をやっていて、それが逆に生きているんですよ。」という話を聞きました。「え、なぜですか?」と聞くと、「人の見た目が関係なくなるので、(第一印象で)清潔感があるということなどが判断に関係なくなるんです」と教えてくださいました。他にも、採用試験を受ける子の中には、どうしても目を見て話すのが苦手な方がいますよね。そういう子は普通の面接では落ちてしまうけれど、目が見えない面接官にとってはそれは全然気にならないポイントだから、フェアに面接できるそうです。「おもろ!」と思いました。「目が見えないと面接官に向いているなんて知らなかったな」と思いますよね。次に別の人に会いに行ったときに、例えば片足の義足の方に、「いや、この間自転車に乗っていたら、車と衝突しそうになった。かろうじてよけたけれど、転倒しちゃったんだよね。そうしたら義足が外れちゃってさ、運転手の人は足が取れたと思ってもう超叫んでいたよ」という話を聞きました。これもおもしろいですよね。ひとりひとり全然種類の違う、毛色の違うエピソードや経験、いろんな人生観を持っていて、まったく飽きませんでした。だからはまってしまいました。次の障害者の方、マイノリティの方からは、どんなユニークな話を聞けるだろう。もちろんすべてがユニークというわけではありませんが、元々僕は同質性がすごく高い環境にいたので、それと比べると全部ユニークに思えました。半分は息子のためだけれど、単純に半分はおもしろいから、話を聞くのが楽しいから会っていたというだけですね。

フェリシモ:

ありがとうございます。最後の質問にまいります。*イーサン*さまからのご質問です。「今日は弱さが価値であるという発想から、可能性が広がるお話をお聞きして、頭と心がゆるくほどけました。ありがとうございました。コロナ禍は、弱さにより厳しい面が多いですが、澤田さんはそれをどのように転換して「マイノリティデザイン」されていますか。コロナ禍は弱さが価値であると証明できるチャンスなので、そのヒントを澤田さんから学べたらと思います。よろしくお願いします。」

澤田さん:

山ほどありますが、「ゆるスポーツ」がわかりやすいのでその話をします。コロナ禍ではスポーツの現場が止まって、リアルスポーツイベントができなくなってしまいました。どうしようかというときに、「あれ、待てよ」とふと思いました。「ゆるスポーツ協会」は、スポーツが苦手で嫌いという人たちを、自宅の快適なソファから引きはがして、体育館とかフットサルコートに来ていただいて、「どうですか!」と活動をしていました。それはお互いにめちゃくちゃ大変なんですよね。しかしオンラインでは、快適なソファやベッドにいていただいてよいのではないかと思いました。そこからできるスポーツはないかなと思って、「ARゆるスポーツ」を作りました。実は去年結構ブレイクしました。Zoom(ズーム)とかTeams(チームズ)とかでする、顔を使ったスポーツで、いろいろなフィルターを人にはめます。誰でも自宅から参加できるので、スポーツが苦手な方でもより一層ハードルが低く、気軽に参加できまし、きちんとスポーツとして成立するようなルール設計や大会設計をしています。だから燃えるというか、負けると悔しいし、勝つとめちゃくちゃうれしいという競技ができました。コロナ禍になって、僕たちは真っ先に、コロナ前には何が課題だったかをもう一度振り返り、そこに思いをはせました。いろいろなところで、オンラインの今だからこそ、解決しうるというのが起きています。だからそれを当てはめました。実はコロナ禍で新たに表れた課題にはそんなに着目していないんです。その前からあった弱さとは何だろう、というのに改めて目を向けました。ある意味では未着手で後回しになっていた、ソファやベッドから離れたくない人にどうやってスポーツをしていただくか、ということを、優先順位を変えて優先的に取り組むようにしたというのがコロナ禍における僕たちの「マイノリティデザイン」です。

フェリシモ:

ありがとうございます。まだまだたくさんのご質問にお答えいただきたいところですが、そろそろ終了のお時間が近づいてまいりました。それでは最後に神戸学校を代表して質問いたします。「一生かけてやり遂げたい夢」について教えていただけますでしょうか。

澤田さん:

僕は、夢がないです。夢はないけど、希望はあるといつも言っています。夢を設定してしまうと、その夢以上に行けないなというのが気になっているからです。夢に縛られてしまう、夢に依存してしまうケースもありますよね。プロ野球選手を目指している子が、もしかしたら野球とは全く違う、例えばバーテンダーをやったほうが本人にとって本当はよいというケースはよくあるわけです。だけど、本人は野球選手がよいと思い込んでしまう。例えば、幼いころにお父さんが野球好きだったとか、夢は家庭環境にひもづいているのではないでしょうか。しかし、それはもったいないと思います。答えになってはいませんが、夢は持たずに、「マイノリティデザイン」を追求していけば、今日より明日はよくなるという希望だけを抱いてこれからも生き続けたいというのが僕の姿勢です。

フェリシモ:

澤田さん、ありがとうございます。本日は神戸学校にお越しくださりありがとうございました。

澤田智洋さん:

ありがとうございました。

フェリシモ:

みなさま、本日の神戸学校はいかがでしたでしょうか。澤田さんのお話から、今まで見ていたものの見方が変わった方、新しい発見や気づきにはっとさせられた方も多いのではないでしょうか。みなさまの日常に少しでも何か新しい要素が増えていますと幸いです。

それではこれにて4月の神戸学校を終了いたします。本日は神戸学校にご参加くださりありがとうございました。