まさかとは思うけど……

ティップス

実はブラック企業かも……。

よくある特徴と対応策が知りたい

就職した会社に対して違和感を覚え、「ブラック企業かも?」と不安になっている人はいませんか。

入社してみるまでなかなか内情が分からず、しばらく働いてから気付くケースは少なくありません。

そこで今回の記事では、ブラック企業の疑いがあるサインや、疑わしいと感じたときに取るべき対応についてご紹介していきます。

この会社、もしかしてブラックかも……

そもそも「ブラック企業」とは、どんな企業を指すのでしょうか?

明確な定義はないとされていますが、ここでは厚生労働省が示している3つの特徴をお伝えしていきます。

ひとつ目は「労働者に対して極端な長時間労働やノルマを課す」。ふたつ目は「賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど、企業全体のコンプライアンス意識が低い」。みっつ目は「このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う」。

つまり、労働者に対して過度にキツい労働を課したり、不適切な取り扱いをしたりする企業がブラック企業だといえます。

(Aさんの例)

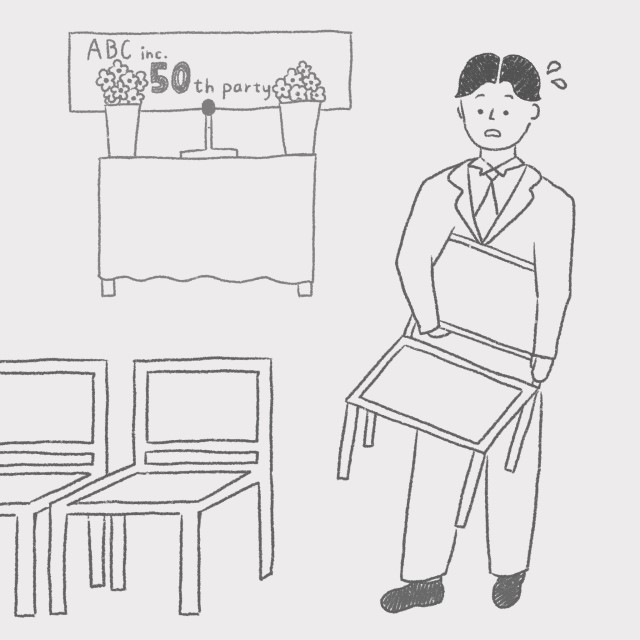

就職活動に苦労したAさんは、やっとの思いでB社から内定をもらい、新社会人として働き始めました。当初、会社の上司や先輩はとてもやさしく接してくれていたので、「いい会社に入れてよかった」とAさんは安堵したのでした。

しかし、半年の試用期間が経過すると様子は一変します。明らかに無理のある過度なノルマを課されたり、ノルマを達成できないと大きな声で叱責されたりするようになりました。そしてAさんは、ノルマのために長時間の残業を強いられ、毎日へとへとで過ごしています。

Aさんは次第に「うちの会社ってブラック企業かも?」と不安に感じ始めました。でも、自分ひとりで会社の状況を変えるのはむずかしく、入社してすぐに転職することも現実的な方法に思えません。さて、Aさんはどうすればいいのでしょうか?

隠れブラックに注意!

ブラック企業かもしれないサイン

世の中には、Aさんの働くB社のように明らかなブラック企業だけでなく、「隠れブラック企業」というものもあります。「隠れブラック企業」とは、募集要項などではホワイト企業に見えるものの、実態はブラックである企業を指します。

ここでは、ブラック企業の疑いありと思われる特徴を3つお伝えします。

社員の平均年齢が低すぎる

募集要項を見ていて、「この会社、平均年齢が若くて活気がありそう!」と感じたことはありませんか?

でも、それだけで会社を判断するのは危険なんです。なぜなら、社員の平均年齢が低いのは、離職率が高くて定着率が低い可能性もあるからです。厚生労働省によると、短時間労働者を除く従業員10名以上企業の労働者平均年齢は、41.1歳となっています。

最近はベンチャー企業も多いため一概には言えませんが、ここは要注意ポイントだといえます。

初任給が高すぎる

「初任給が高いなんてうれしい!」という人は多いでしょう。ところが、ここにもブラック企業かもしれないサインが潜んでいるんです。初任給が高いということは、なかなか昇給しなかったり、過度なノルマが課されたり、他社より多く残業しなければならないおそれがあります。

また、固定残業代(みなし残業制)にも注意が必要です。初任給が高くて魅力的な企業だと感じたら、その理由をしっかり確認するようにしてくださいね。

福利厚生の水準が低い

福利厚生には、法律で定められている「法定福利厚生」と、企業が独自で定める「法定外福利厚生」の2種類があります。

例えば、住宅手当や育児支援といった福利厚生を用意している企業は、社員を大切にしていると考えられます。逆に法定外福利厚生が最低限しかない場合、企業の利益が出ていないブラック企業である可能性が高いため、ここも要チェックです。

あやしいかも……と思ったら、

どうすればいい?

最後に、「もしかしたらブラック企業かも」と感じたときはどんな行動を取るべきか?ご紹介します。

同僚に聞いてみる

まずは同僚に話を聞いてみましょう。

上司や先輩に突然相談するのはハードルが高いですが、より身近な存在である同僚になら、率直に気持ちを打ち明けられる場合もあるでしょう。また、その同僚も「うちはブラック企業かも?」と感じているなら、一緒に信頼できる上司に相談するとよいと思います。

労働基準監督署に相談する

労働基準監督署とは、企業が労働基準関係法令を守っているか監督する公的機関です。労働基準関係法令の違反について、無料で相談できる場所になっています。

外部の公的機関に相談するとなると、どうしてもためらってしまうかもしれません。でも、労働基準監督署は労働トラブルの専門家なので、「これは違法に当たるのか?」なども相談できる心強い存在です。

「現状を改善したいけど退職するのはむずかしい」という人は、ぜひ一度足を運んでみては。

今回はブラック企業の特徴と対応策をご紹介してきました。

そんなことはない方がよいのですが……働いていて「もしかしてブラック企業かも?」と感じることがあれば、この記事を参考にしてくださいね。

STAFF

text:Kamiya Sayoko

illustration:oomisoka1231