-部員のつぶやき-

目下虚構中

私たちは普段、思考と行動を繰り返して生きている。夢から覚め、身支度をし、活動を行い、また眠りにつく。顔を洗うや歩くといったものから、それを指し示す単語もないような些細な動きまで、一日何万回、何億回と行動している。そして、その裏には思考が必ず存在する。

思考。「今日の晩ごはんはどうしよう」のような毎日考えるものだったり、「なぜ生きるのか」のような究極の果てに触れるものまで、人は大小問わず常に思考を繰り返している。夢だって無意識化で発生するものの一つである。

思考というとなんだか崇高に感じるが、所詮は脳にある神経細胞やシナプス、ニューロンの電気信号である。ただ、我々が何も考えていないように感じる瞬間も、その内側では情報が微弱な信号となって記憶・意識・感情・行動となり、常に頭そして身体中に流れ続けている。

では、流れ続ける思考を全て表現するとどうなるのか。

句読点「。」「、」は存在するのだろうか。

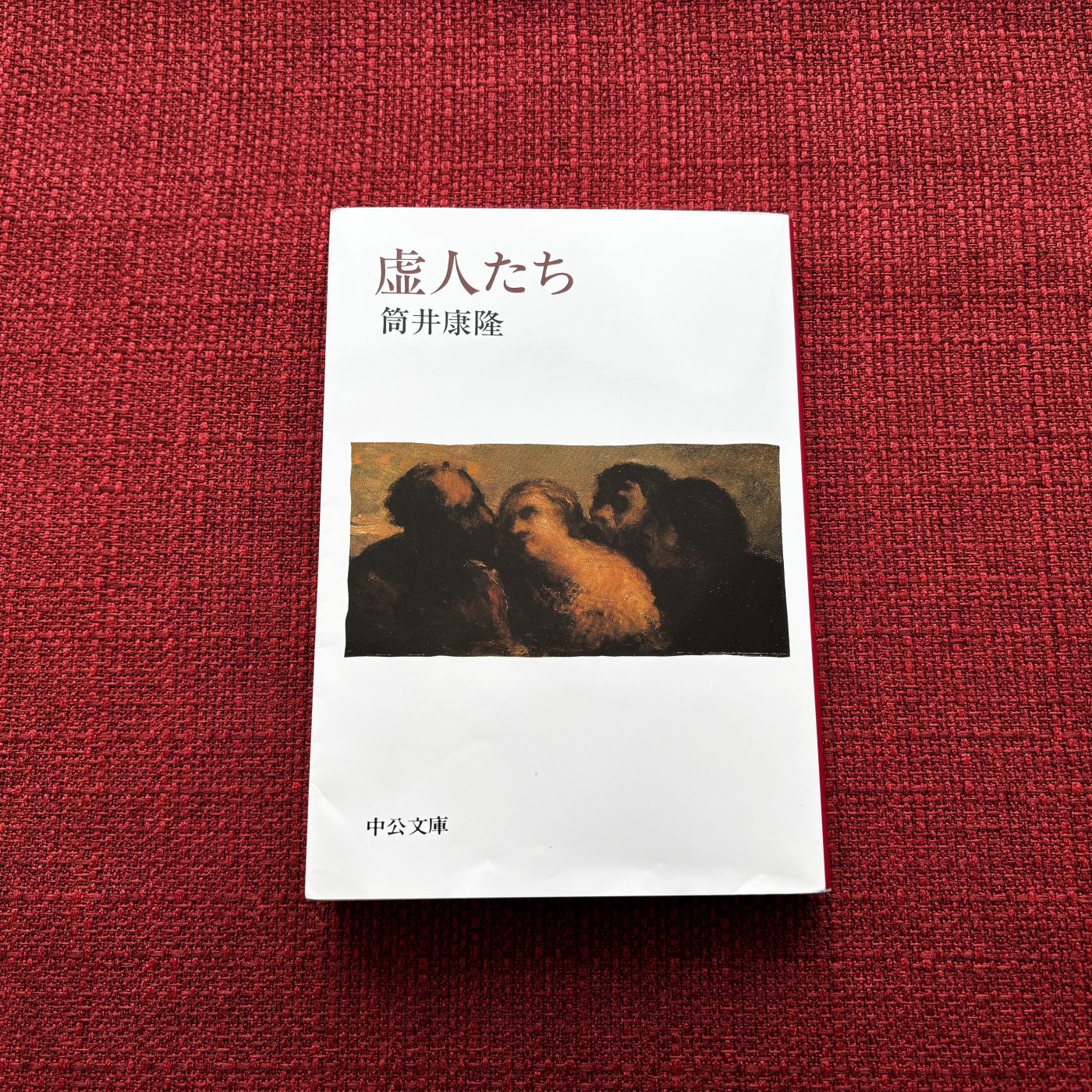

そんな疑問に挑戦したのが、筒井康隆の実験小説「虚人たち」である。

小説の主人公は50代のサラリーマン。ある日、彼の妻と娘が偶然別の人物に同時に誘拐されていた。男は調査を行いながら別々に誘拐された二人を追う…。

シナリオはかなり分かりやすい。しかし、この本は実験小説であり、大きな特徴がある。それは、男は自分自身がこの小説の主人公であることを自覚しているということ。さらには作者という創造主を認識し、その創造主の敷いたレールの上を歩かされていることも把握していること。つまり、ハードボイルドなミステリー小説ではなく、オープニングからエンディングまで感情なく淡々と演じる男の、思考と行動をただひたすらに描写したメタフィクションなのだ。

この小説は、彼が意識下であろうと無意識下であろうと起こっている事象を現在進行形で緻密に書く。(意識の垂れ流しなのだから読点(、)も会話以外の改行も、もちろん存在しない)さらには、普通の小説ではカットするような時間経過とそこに伴う空白内の思考もまったくカットせず、些細な点まですごく丁寧に書いている。なので、はっきり言ってかなり難しく読みづらいのだ。時間軸、空間軸、言語表現…この小説の難しい要素を書き出せばいくらでも書けるほどだ。

ただ、そんな難解さを剥ぎ取った時、筒井康隆の本当に実験したかったことが現れる。圧倒的な写実主義とリアリズム、テーゼとアンチテーゼ、根底に走るフィクションと現実即ち読者への挑戦と嫌悪やニヒリズム…。つまり、筒井康隆はこの小説を通して、自身が今まで行ってきたこと、ひいてはフィクションという強大で分厚いテーマを真っ向から挑み、皮肉し踏み倒している。ここに「虚人たち」という作品そして作家の持つ、圧倒的な芯を否が応でも感じてしまう。

何度も書くが、かなり複雑で難解な「虚人たち」であるが、同時にフィクションに激しく切り込みを入れる、興味深く面白いメタフィクションでもある。筒井康隆が虚構を揺さぶる時、それを読む私たち「実人」(現人?)や「現実」への意識や固定概念さえも大きく揺らぐ。

我々は二本の足で地面に立ち思考しているように感じるが、足元には見えないレールが敷かれているように思えて仕方がないのだ。

text&photo:タケナカ(フェリシモことば部)